Sepolti vivi

Atroci tombe di roccia, di terra, di neve

La morte è sempre brutta. Ma non sempre ugualmente brutta. La più orribile, in assoluto è, forse, quella di chi resta sepolto sotto grandi frane, alluvioni, valanghe. Per diversi motivi, fra i quali anche il rimanere sepolti in terra non consacrata. Ne riportano l’eco cronache e leggende, cui spesso si accompagna l’idea di una colpa all’origine dello sconvolgimento e di una pace che non potrà mai essere trovata.

Chi si trovasse a soggiornare a Chiesa in Valmalenco e salisse al bel poggio di Primolo, si troverebbe a passare per la contrada di Somprato. A monte della strada fra il centro e Somprato, sulla sinistra del Rovinaio, si trova una china di prati chiamata localmente “crus del gal”. Questa denominazione è legata ad una leggenda, o meglio, ad una tradizione che si è tramandata oralmente, senza attestazione storica. Raccontano che un tempo qui ci fosse una contrada, con una chiesetta. Una grande frana staccatasi dal ripido versante montuoso (la ruéna) la seppellì interamente. Nessuno scampò, nessun uomo e nessun capo di bestiame. Orrore nell’orrore, gli impotenti abitanti di Chiesa, accorsi per vedere se vi fosse modo di recuperare qualche salma dal corpo della frana, udirono, per tre giorni, un gallo cantare. Di qui, appunto, la denominazione di “croce del gallo”. Sempre in territorio di Chiesa in Valmalenco, e qui passiamo alla storia documentata, si trova, fra diverse altre, la cava di piode e di serpentino detta “giuèl del sas di còrf”, perché sfrutta un salto di roccia sulla riva sinistra del Mallero, presso il “punt di rat”, salto chiamato Sasso dei Corvi. Denominazione sinistra, considerata la pessima fama del corvo come uccello del malaugurio. Fama che qui ha trovato conferma, per ben due volte. La prima il 18 novembre del 1920, quando dal roccione si staccò una frana che seppellì cinque “giuelàa”, cioè cavatori. La seconda, questa volta per fortuna senza vittime, il 28 marzo 1975 (venerdì santo), quando si staccarono altre rocce dal tormentato versante.

Un miracolo? Difficile dirlo. Sicuramente lo fu, stando almeno a quanto narra san Pier Damiani, quello che ebbe come scenario le cave di Chiavenna, dove la famosa pietra ollare veniva estratta, lavorata ed esportata nel bacino padano fin dall'epoca romana. Sul finire del secolo X un grande masso si staccò dal fianco del monte e seppellì uno degli scalpellini, che però non fu schiacciato, ma intrappolato in una grotta senza uscita. Venne pianto come morto, ma un anno dopo, scavando in quel medesimo luogo, fu ritrovato vivo. Agli stupefatti salvatori raccontò di essere stato nutrito, per tutto quel tempo, da una colomba che, entrando da un pertugio, gli aveva portato soavissimo cibo, tutti i giorni, tranne uno: un miracolo! Si seppe, poi, che l’intervento celeste era stato mosso dalla moglie, la quale tutti i giorni, tranne uno, aveva fatto dire una messa per lo sventurato marito.

Diversamente andarono le cose in quel di Piateda. Ma qui c'è di mezzo la colpa degli uomini. “Scherza coi fanti, ma lascia stare i santi”: vecchio ben noto adagio, che veniva ricordato, come monito, a quanti, con parole, gesti o atteggiamenti, mostravano scarso rispetto nei confronti di quelle figure cui la devozione popolare è sempre stata molto attaccata. Parole sante, verrebbe da dire! Verrebbe proprio da dirlo, ascoltando una vecchia leggenda di Piateda, che parla di cavatori di pietra irriverenti.

Un tempo, sul versante orobico che si affaccia al terrazzo di Piateda (allora s’intendeva per Piateda l’attuale Piateda Alta, oggi picco nucleo soppiantato da Piateda Bassa, al piano) era attiva una cava di “piodi”, cioè di ardesia, dalla cui lavorazione si ricavavano piode usate nella costruzione delle case. Stava a monte del Gaggio, probabilmente poco sotto il Sasso della Nona (si vede ancora, dalla cima del roccione, guardando in basso, un largo gandone nascosto dal bosco). Gente dura, i cavatori, temprati da una vita ingrata ed avara di soddisfazioni. Ciò sia detto come preventiva attenuante del loro irrispettoso ed incauto comportamento. Nel cuore di un lungo e rigido inverno, quando le fatiche già improbe del  lavoro si assommano ai disagi procurati da gelo ed umidità, venne, dopo i giorni della merla (si sa che sono gli ultimi tre giorni di gennaio, i più freddi dell’anno), un febbraio che sembrava non voler voltare pagina. Freddo, sempre freddo. Freddo il primo di febbraio, freddo il due di febbraio, fredda l’alba del tre febbraio. Quell’alba uno dei cavatori, lasciando la casa, si sentì rivolgere dalla moglie queste parole di commiato “Ricordati che oggi è san Biagio, il protettore della gola. Anche se non potrai venire alla funzione nella quale si tocca la gola dei fedeli con le candele benedette disposte a croce, per preservarla dai mali, sii presente almeno con lo spirito, rivolgi una preghiera al santo, perché della buona salute abbiamo bisogno tutti, ma per primo tu, che devi tirare avanti la famiglia”. Il nostro anonimo cavatore non rispose, ma uscì, quasi inghiottito dal buio che ancora incombeva sulle case dei poveri cristiani. Doveva incamminarsi anzitempo per raggiungere le baracche dei suoi compagni (non tutti avevano la fortuna di poter tornare alla propria casa tutti i giorni) ed iniziare una nuova giornata, una come tante, come sempre. Almeno così avrebbe potuto pensare, se il gelo glielo avesse consentito.

lavoro si assommano ai disagi procurati da gelo ed umidità, venne, dopo i giorni della merla (si sa che sono gli ultimi tre giorni di gennaio, i più freddi dell’anno), un febbraio che sembrava non voler voltare pagina. Freddo, sempre freddo. Freddo il primo di febbraio, freddo il due di febbraio, fredda l’alba del tre febbraio. Quell’alba uno dei cavatori, lasciando la casa, si sentì rivolgere dalla moglie queste parole di commiato “Ricordati che oggi è san Biagio, il protettore della gola. Anche se non potrai venire alla funzione nella quale si tocca la gola dei fedeli con le candele benedette disposte a croce, per preservarla dai mali, sii presente almeno con lo spirito, rivolgi una preghiera al santo, perché della buona salute abbiamo bisogno tutti, ma per primo tu, che devi tirare avanti la famiglia”. Il nostro anonimo cavatore non rispose, ma uscì, quasi inghiottito dal buio che ancora incombeva sulle case dei poveri cristiani. Doveva incamminarsi anzitempo per raggiungere le baracche dei suoi compagni (non tutti avevano la fortuna di poter tornare alla propria casa tutti i giorni) ed iniziare una nuova giornata, una come tante, come sempre. Almeno così avrebbe potuto pensare, se il gelo glielo avesse consentito.

Invece così non fu. Ai compagni che lo attendevano con gli occhi ancora impastati di sonno, tanto per dir qualcosa e rompere almeno con qualche parola quel freddo che non la smetteva di mordere, accennò al discorso della moglie. Così, tanto per dire. Le sue parole ebbero un effetto tanto dirompente quanto inatteso. Un ghigno contagioso si dipinse sui volti stentati di tutti. San Biagio! Proprio a San Biagio dobbiamo pensare oggi! E alla gola! Ci spacchiamo schiena e braccia tutti i giorni, e dovremmo aver paura di un po’ di mal di gola! Più o meno di questo tenore erano i pensieri nascosti dietro quel ghigno. Ma, si sa, i cavatori sono persone di poche parole. Non dissero nulla. Qualcuno, però, tirò fuori dalle sacche dove tenevano il vitto sufficiente per la settimana, alcune salsicce annodate, e se le misero al collo. Una risata sonora percorse il campo: ecco un bel modo di onorare san Biagio, niente candele sul collo, ma una bella collana di salsicce.

Così, con quel magro buonumore, si misero in cammino e raggiunsero l’ingresso della cava. Qualcuno commentava l’accaduto, con poco rispetto per il santo e per chi si dava pensiero delle devozioni: roba da donne, da bambini, da gente che, avendo la schiena diritta, ha tempo di pensare alla gola. L’ultima battutaccia chiuse il discorso: “Che venga san Biagio a trovarci, vedrà quanto gli siamo devoti, e magari potrà cavare un po’ di pietra anche lui: gli farebbe solo bene, così magari gli verrebbe in mente di proteggere un po’ anche la schiena della gente”. Poi, più nulla. Nessuna parola. Solo il battere delle mazze e dei picconi e quella curiosa collana di salsicce che ballonzolava, irriverente, al collo di due o tre cavatori. Passò un po’ di tempo, non molto, già faceva chiaro, fuori della cava, quando si udì un forte boato: scese una grande frana, che ne chiuse l’imbocco. Solo un garzone, che si era attardato a preparare il campo per la pausa di mezza giornata, fu salvo. Corse a dare l’allarme, accorse la gente dal Gaggio a da Piateda, si diedero tutti da fare per liberare l’ingresso della cava, dalla quale non proveniva segno alcuno di vita. Fu tutto inutile: l’intera volta della cava aveva ceduto, i minatori non erano rimasti solo intrappolati, ma interamente sepolti dalla frana. Il garzone raccontò tutto, la tragedia ed i discorsi che l’avevano preceduta. Così, siccome credere alle coincidenze è per la gente più duro che cavar l’ardesia, tutti fecero due più due e quanto era accaduto venne interpretato come punizione per l’irriverenza dei cavatori. Forse il lettore potrà nutrire forti dubbi sulla vendicatività dei santi (che santi sarebbero, se si comportassero così?), ma, dubbi o non dubbi, la storia fu raccontata con questa morale.

Ma torniamo là da dove siamo partiti, cioè in Valmalenco, e precisamente nel territorio di Torre di S. Maria. Se dal centro di Torre imbocchiamo la carozzabile per i maggenghi e gli alpeggi, passiamo accanto alla chiesetta di S. Giuseppe. Questa, secondo una leggenda, che ha però un fondamento storico, venne edificata alla fine del Cinquecento, nel luogo colpito, diversi anni prima, da una rovinosa valanga, che scese dalla soprastante valle del Venduletto e seppellì il nucleo di Bondoledo. Non fu più possibile recuperare le salme dei suoi abitanti, tutti morti. Venne, quindi, edificata la chiesetta, come segno di pietà per i defunti, ma nulla fu più costruito nei prati vicini, perché quei prati costituiscono il cimitero degli sventurati abitanti di Bondoledo, ed è cosa empia edificare sopra un cimitero.

Ma torniamo là da dove siamo partiti, cioè in Valmalenco, e precisamente nel territorio di Torre di S. Maria. Se dal centro di Torre imbocchiamo la carozzabile per i maggenghi e gli alpeggi, passiamo accanto alla chiesetta di S. Giuseppe. Questa, secondo una leggenda, che ha però un fondamento storico, venne edificata alla fine del Cinquecento, nel luogo colpito, diversi anni prima, da una rovinosa valanga, che scese dalla soprastante valle del Venduletto e seppellì il nucleo di Bondoledo. Non fu più possibile recuperare le salme dei suoi abitanti, tutti morti. Venne, quindi, edificata la chiesetta, come segno di pietà per i defunti, ma nulla fu più costruito nei prati vicini, perché quei prati costituiscono il cimitero degli sventurati abitanti di Bondoledo, ed è cosa empia edificare sopra un cimitero.

Nel cuore del vallone di Scerscen, e qui siamo in territorio di Lanzada, si trova, presso il sentiero che sale al rifugio Marinelli, il Cimitero degli Alpini, che commemora i 24 alpini sepolti in due distinte valanghe nell’aprile del 1917, durante la Prima Guerra Mondiale. Le eccezionali precipitazioni nevose di fine marzo furono all’origine delle due tragedie. Il 1 aprile una valanga, staccatasi dal Sasso Moro, rovinò sull’albergo Musella, uccidendo 9 alpini (si racconta che alcuni alpini si salvarono uscendo dall'edificio attraverso la canna fumaria). Il giorno successivo una colonna di 42 alpini che dal rifugio Marinelli traversava alla bocchetta delle Forbici venne investita da una seconda valanga, staccatasi dalla cima occidentale di Musella. 15 di loro rimasero sepolti.

Le slavine, nei secoli passati, sono state causa di tragedie non meno temibile delle grandi frane. Due episodi, per tutti. Nel 1598 una slavina scesa dai dòss di solàzz, sopra Madonna dei Monti, in Valfurva, distrusse quattro fuochi, uccidendo 17 persone. Impressionante fu anche la slavina che si abbattè su Gerola Alta nel 1836, come conseguenza dei massicci esboschi consentiti dalla legislazione del periodo napoleonico, contro le leggi di tutela dei boschi “tensi” in vigore nei secoli precedenti. Ecco cosa riferisce, al proposito, la Guida alla Valtellina edita dal CAI di Sondrio nel 1884: "Gerola subì nel 1836 una spaventosa catastrofe: essendosi in una notte di febbraio rovesciata sull'abitato una immensa valanga, la quale distrusse tre quarti del villaggio, e seppellì settantacinque persone. L'improvvido taglio di un bosco, collocato sopra il paese, fu la causa di questo sfascio di nevi".

Accompagnati dalla triste impressione di questa tragedia, usciamo dalla Valmalenco, trasvolando al versante retico mediovaltellinese, e precisamente al grande conoide della Fiorenza, che si è alimentato, nei secoli, del materiale alluvionale depositato dal torrente di Val Fontana. All’incrocio fra via delle Coldane e via Fracia a Chiuro, presso la strada che dalla ss 38 sale verso Castionetto di Chiuro, si trova una cappelletta. Se guardiamo, ora, verso destra, ai prati che, a quota 372 circa, delimitano a sud-ovest la strada. vedremo il luogo sotto il quale è sepolto il rudere dell’antica chiesetta di Santa Marta. E’ questa, infatti, una zona investita più volte dalle rovinose alluvioni del torrente di Val Fontana: racconta chi si è trovato a lavorare questi prati che una volta è capitato che il terreno si è quasi aperto sotto i piedi di un malcapitato contadino, che si è ritrovato in una buca, per fortuna illeso.

La chiesetta di Santa Marta, di cui ormai non vi è più traccia, risale almeno al XV secolo, ma cominciò ad essere minacciata dal nuovo corso del torrente Fontana dopo l’alluvione del 1834, per cui dovette essere abbandonata. Ciò che restava della chiesetta crollò definitivamente il 26 gennaio 1913. Graziella Zoia, nel numero del maggio 1950 della rivista Esperia (citato da Armida Bombardieri in un numero nel giornalino di Chiuro) racconta una curiosa leggenda legata alla terribile alluvione che colpì nel 1834 la zona di Santa Marta, proprio il Sabato Santo, vigilia di Pasqua. L’alluvione seppellì numerose abitazioni e, con esse, intere famiglie di poveri contadini.

Diversi anni dopo un contadino, scavando il terreno per scoprire una vena di acqua sorgiva, fece una scoperta che lo sconvolse tanto da incanutirgli, di colpo, i capelli, che, da neri che erano, si fecero bianchi. Scavando, infatti, aveva trovato un vetro che, rimossa la terra intorno, si era rivelato una finestra. La finestra di un’abitazione sepolta, che permetteva di scorgere il suo interno: si trattava di una cucina, con il focolare nel mezzo. Avvicinandosi al vetro, poté scorgere, e fu questo che lo sconvolse, una donna, con un mestolo in mano, conficcato nel paiolo della polenta, ed un uomo, con una bimba sulle ginocchia, fissato nell’atto di imboccarla. Vicino all’uomo stavano, infine, due bambini. Tutti immobili, come impietriti, a formare un quadretto insieme patetico e macabro. Il contadino, riavutosi dallo choc, chiamò altra gente, perché vedesse quell’incredibile spettacolo. Molti si affollarono intorno alla finestra, facendo a gara per vedere, finché uno, nella concitazione, ne ruppe involontariamente il vetro. Le figure dall’altra parte del vetro, di colpo, si dissolsero, come polvere dispersa dal vento. Di polvere, infatti, si trattava, polvere che aveva conservato le sembianze dei poveri corpi sorpresi dalla furia improvvisa dell’alluvione e fissati nell’atto della morte, polvere che si era dispersa alla pur lieve folata d’aria che era entrata nella cucina, per la prima volta dopo tanti decenni. Qualcuno, forse, ricordò il “memento quia pulvis es”, ricordati che sei polvere ed in polvere ritornerai, che riecheggia nelle meste celebrazioni del mercoledì delle ceneri, in apertura di Quaresima.

Restiamo nella piana di Chiuro, ed ascoltiamo anche la storia del mago di Carona. Costui era un uomo dall’aspetto assai distinto, che da Carona, piccolo centro di mezza montagna sul limite orientale della catena orobica, scese, un giorno, al piano, incamminandosi verso Chiuro. Giunse in paese, accompagnato dagli sguardi dei molti curiosi che si domandavano chi fosse mai quell’individuo che non si era mai visto da quelle parti.

Chiese, allora, alle persone che incontrava dove potesse trovare un alloggio per riposare quella notte. Nessuno, però, forse per diffidenza, forse per timore, forse per indifferenza, gli rispose. Bussò, poi, a diverse porte, ma anche questa volta senza esito. Alcuni finsero di non sentire, altri opposero un iniquo rifiuto, perché non si nega ospitalità ad un forestiero.

Il distinto signore lasciò, allora, Chiuro, e salì a Ponte. Già calavano le ombre della sera, ed era molto stanco. Per sua fortuna, qui trovò ben diversa accoglienza: alla prima richiesta, gli fu offerto un confortevole alloggio, nel quale potè ristorarsi e riposare. Passò la notte, ma non il suo risentimento nei confronti degli abitanti di Chiuro, che si erano mostrati così poco ospitali.

Meditò, dunque, la sua vendetta e, siccome non era un uomo comune, pensò ad una vendetta del tutto fuori del comune, una vendetta terribile. Da Ponte proseguì verso l’imbocco della Val Fontana. Giunto sul greto del torrente, cominciò ad accumulare massi, che poneva nel suo mezzo, come per costruire una diga. Poi tracciò strani segni nell’aria, pronunciò formule incomprensibili. Era un mago. Se ne andò, la sua vendetta era pronta.

Il giorno dopo, infatti, il cielo si rabbuiò quasi d’improvviso, cominciarono a cadere i primi goccioloni, poi la pioggia si fece fitta, violenta, torrenziale. Il torrente Val Fontana si ingrossò in un batter d’occhio, le sue acque, con straordinaria forza, investirono la gran catasta di massi, trascinandoli via, giù, verso il paese di Chiuro. La massa dirompente di massi e fango investì la fiorente contrada di Gera, spazzandola via. La vendetta, tremenda, si era consumata. Il mago sparì, così come era sparita la contrada di Gera. Rimase la terribile lezione, per gli abitanti di Chiuro: chiudere le porte in faccia a chi chiede ospitalità è colpa che si può pagare assai cara.

La leggenda ha uno sfondo storico: l’antichissima e fiorente contrada di Gera effettivamente scomparve, anche se non per un singolo evento alluvionale, bensì per ripetute alluvioni, unite alle devastazioni operate dalle truppe di passaggio nella media Valtellina.

Questa leggenda ci introduce ad uno schema che spesso si replica nelle leggende legate a catastrofi naturali, ed in particolare a frane ed alluvioni: alla radice vi sarebbe la colpa, la grettezza, l’empietà degli uomini, punite da forze sovrannaturali, magiche o divine. Ecco qualche esempio. Se da Chiuro ci portiamo, con un balzo non lunghissimo, all’imbocco della Val Belviso troviamo una di quelle numerose gande che hanno accesso la fantasia popolare. Un tempo lontano la località che ora si chiama Ganda (dal termine dialettale che significa ammasso di sassi, corpo franoso) ed è piuttosto desolata e solitaria era invece luogo di ritrovo per tutti coloro che amavano darsi alla bella vita e frequentavano una casa nella quale vi era una sala da ballo. Qui si tenevano feste e banchetti.

Durante uno di questi, bussò, un giorno, alla porta della casa un umile pellegrino, vestito di povere vesti, stanco ed affamato; gli aprì la domestica, e questi le chiese di poter avere, per carità, un poco da mangiare. La donna, che era donna di buon cuore, stava cucinando succulente vivande per i convitati, e pensò che fosse giusto che anche quel pover’uomo potesse godere di tutto quel ben di Dio. Ma non poteva decidere di ciò che non era suo, e quindi chiese alla padrona di potergli dare parte dei cibi che stava cucinando. Ma la padrona era di pasta diversa, non era tipo da farsi commuovere per la misera sorte altrui: per questo ordinò alla domestica di rispondere al pellegrino che in casa non c’era nulla di pronto. La domestica fu addolorata dalla risposta, e di nascosto diede al supplice, che era rimasto ad attendere alla porta, una ciotola di brodo di pollo ed un po’ di pane.

Questi rimase in silenzio, per qualche istante, poi pronunciò, con tono fermo e solenne, queste parole: “Chi si dà a balli, canti e gozzoviglie rimanendo indifferente alla sofferenza altrui, merita il più severo dei castighi. Ma tu, che ti sei commossa per la mia sorte, non lo meriti. Prepara, dunque, tutte le tue cose, per fuggir via. Ma prima servi il pollo in tavola. Sentirai, allora, tre chicchirichì: al secondo, non esitare e vieni via, senza voltarti indietro, qualunque cosa tu senta.” Era un tono che non ammetteva repliche. La donna confusa e tremante, ubbidì. Raccolse le sue cose in un fardello, terminò di cucinare il pollo e lo servì ai commensali che, interamente presi dal clima spensierato della festa, non si erano accorti di nulla. Non credeva possibile che un pollo già cucinato potesse fare davvero chicchirichì, ma era sicura che qualcosa di terribile stava per accadere. Quando sentì che dal pollo fumante veniva proprio il chicchiricchì che le era stato annunciato, non ebbe più dubbi: lasciò precipitosamente la sala del banchetto, raccolse le sue cose e scappò dalla casa.

Appena in tempo: dopo qualche istante, infatti, udì un fragore terribile. Non resistette alla tentazione, e si volse un attimo per vedere. Un pezzo di montagna stava venendo giù, con massi enormi, che seppellirono la casa dei gaudenti. Scossa per quanto accaduto, e temendo di essere punita per essersi voltata disobbedendo all’ordine di quel pellegrino che, ormai ne era  certa, era il Signore o un suo angelo, la donna donò i terreni che aveva nella piana dell’Aprica alla parrocchia. Giunse, quindi, serenamente alla fine dei suoi giorni, ma non mancò mai di lasciarne passare alcuno senza narrare a tutti coloro che incontrava quanto accaduto, perché imparassero quali punizioni attira dal cielo l’avidità di chi rimane insensibile di fronte alle sofferenze altrui.

certa, era il Signore o un suo angelo, la donna donò i terreni che aveva nella piana dell’Aprica alla parrocchia. Giunse, quindi, serenamente alla fine dei suoi giorni, ma non mancò mai di lasciarne passare alcuno senza narrare a tutti coloro che incontrava quanto accaduto, perché imparassero quali punizioni attira dal cielo l’avidità di chi rimane insensibile di fronte alle sofferenze altrui.

Non si gozzoviglia solo all’estremità orientale della catena orobica, ma anche nel punto simmetrico più lontano della Valtellina, cioè all’estremità occidentale della Costiera dei Cech. Qui, a Mantello, l’ira divina si scatenò contro empi crapuloni, che si raccoglievano nella casa dei nobili Pusterla. Accadeva quasi ogni settimana che qui convenissero, da diversi altri paesi, cavalieri, paggetti, nobildonne, trovandovi sontuosa ospitalità, banchetti allestiti senza risparmio, con musici sempre pronti a diffondere le armonie che allietano la convivialità. Dopo il banchetto, non un pacato ed onesto conversare, non un congedo, ma il momento del ballo. Ora, vi è ballo e ballo. Ma nella maggior parte dei casi questo divertimento non pare essere consono ad un autentico spirito cristiano, e molte sono le leggende che invitano a diffidare di questa tentazione. I Pusterla ed i loro ospiti di questo, però, non si curavano: quando la sera lasciava il posto alla notte, invitavano i musici ad una musica più suadente, più insinuante, più intonata ai balli di carattere neppure troppo velatamente licenzioso. La cosa andò avanti per molto tempo.

Poi, un’estate, accadde quanto alcuni avevano profetizzato. Il cielo si fece scuro anzitempo. Poco prima del tramonto, cominciò a piovere. I Pusterla ed i loro ospiti appena se ne accorsero: già si stavano apprestando a gustare le pietanze allestite per una nuova serata gaudente. La pioggia crebbe d’intensità. Vennero i primi lampi, e tuoni da far tremare anche le rocce sopra il paese. I convitati ne furono appena scossi, qualche sussulto e qualche risata per il futile spavento, niente più. Il vino scorreva già abbondante, ed era, come sempre, fedele esecutore dell’ufficio suo. Dicono, i contadini, che le burrasche estive sono in genere provocate da streghe, che con artifici e strumenti diabolici rimestano fetide pozzanghere. E quando vien giù la grandine, dicono che nei chicchi più grandi si possono trovare i loro capelli. Ma non è sempre detto che sia così. Il demonio ha grande potere sugli elementi, ma il Signore ha il potere più grande ed infinito, e talora da lui viene la tempesta, da lui la furia degli elementi. La casa dei Pusterla era stata costruita non lontano da una vallecola, che da loro aveva preso il nome. Una valle  di poco conto, che non aveva mai dato pensiero. Ma quella notte, proprio quando i musici, accordati gli strumenti, già disegnavano nell’ampio salone della dimora le melodie consuete, proprio quando i primi sguardi complici e maliziosi si incrociavano invitando al ballo, il torrentello si trasformò in una massa scura di fango, tronchi divelti, massi sradicati dalla terra. Un cupo rimbombo scese al paese. Se ne accorsero i contadini, che lasciarono in tutta fretta le modeste abitazioni per correre dal parroco ed invitarlo a suonare le campane a martello. Non se ne accorsero in casa Pusterla, vuoi per l’ebbrezza, vuoi per la musica, vuoi perché quando viene il tempo del castigo il malvagio non può scampare. E nessuno scampò, nessuno, in quella casa, quando l’onda di piena venne giù e la investì in pieno, squarciandola come un telo, proprio mentre l’acuto lamento delle campane fendeva l’aria come voce angosciata che gareggiava con la furia del vento ed il rimbombo del tuono. Fu campana d’allarme, ed insieme campana a morto, perché vennero tutti seppelliti sotto una fiumana di fango e materiale alluvionale.

di poco conto, che non aveva mai dato pensiero. Ma quella notte, proprio quando i musici, accordati gli strumenti, già disegnavano nell’ampio salone della dimora le melodie consuete, proprio quando i primi sguardi complici e maliziosi si incrociavano invitando al ballo, il torrentello si trasformò in una massa scura di fango, tronchi divelti, massi sradicati dalla terra. Un cupo rimbombo scese al paese. Se ne accorsero i contadini, che lasciarono in tutta fretta le modeste abitazioni per correre dal parroco ed invitarlo a suonare le campane a martello. Non se ne accorsero in casa Pusterla, vuoi per l’ebbrezza, vuoi per la musica, vuoi perché quando viene il tempo del castigo il malvagio non può scampare. E nessuno scampò, nessuno, in quella casa, quando l’onda di piena venne giù e la investì in pieno, squarciandola come un telo, proprio mentre l’acuto lamento delle campane fendeva l’aria come voce angosciata che gareggiava con la furia del vento ed il rimbombo del tuono. Fu campana d’allarme, ed insieme campana a morto, perché vennero tutti seppelliti sotto una fiumana di fango e materiale alluvionale.

Era da poco passata la mezzanotte, quando si fece un grande silenzio, ancor più pauroso del fragore. Tutto tacque, in cielo e sulla terra. Solo all’alba i contadini lasciarono le più sicure dimore presso cui si erano rifugiati sull’altro lato del paese, più ad est, ai vicini Torchi, tornando alle proprie abitazioni. Nessuna era stata toccata. Ma, spettacolo terribile e pietoso insieme, della dimora dei Pusterla restava in piedi solo il muro che guardava ad est. Ed allora molti commentarono che quando il male non si redime viene anche il momento dell’ira divina, cui il peccatore non scampa. Da allora questa storia si tramanda di generazione in generazione come monito per coloro che se la ridono di Dio e dei suoi comandamenti. La casa non venne più ricostruita e, col tempo, “etiam periere ruinae”, per dirla con Properzio, anche le rovine scomparvero.

È giunto però il momento di menzionare le più famose fra le leggende di tal genere. La prima è quella del monte Disgrazia, o dei Corni Bruciati. Soggetto: le desolate gande rossastre che si stendono alle falde meridionali del gruppo Disgrazia-Corni Bruciati, nelle valli di Preda Rossa, Terzana e di Caldenno. Non esito dello sgretolamento millenario della montagna, ma di un singolo immane sconvolgimento, un fuoco divino purificatore, che scese dal cielo per punire l’empietà di pastori gretti e cinici. Un tempo, infatti, questa fascia accoglieva pascoli fra i più belli di tutta la montagna retica. Li visitò un umile viandante, chiedendo ai pastori ospitalità e ristoro. Ne ricevette, in cambio, scherno e minaccia. Solo un pastore ebbe compassione di lui. Ne ricevette, in cambio, un comando perentorio: fuggi via, subito, da questi pascoli, fuggi e non voltarti a guardare quel che accade alle tue spalle, per nessun motivo. Così fece. Ma, mentre saliva all’alpe di Scermendone, vide lancinanti bagliori squarciare la notte, udì un fragore immane sconquassare il notturno silenzio, avvertì un acre e soffocante puzzo. Si volse. Era uno spettacolo da girone infernale. La roccia stessa bruciava, incendiata da una pioggia di fuoco che la sgretolava. Massi infuocati si scaricavano su pascoli, pastori ed armenti, seppellendoli per sempre. Una scintilla colpì i suoi occhi, e fu buio. Capì, allora, che il viandante era Gesù. Chiese perdono, di cuore, al Signore per la sua disobbedienza. Ne ricevette un nuovo ordine: lavati alla vicina fonte. Così fece, e riebbe la vista.

Ma il divino viandante non si ferma. È sempre in cammino, per saggiare il cuore degli uomini. Eccolo anche nel ricchissimo borgo di Piuro, in bassa Val Bregaglia. Qui un fiorente ceto di mercanti prosperava per i commerci con le Tre Leghe Grigie. Correva l’anno 1618, l’anno nefasto dello scoppio della Guerra dei Trent’Anni in Europa, che tanti dolori e lutti inflisse anche a Valtellina e Valchiavenna. Era la sera del 3 settembre. Il divino mendicante bussò inutilmente alla porta delle famiglie più ricche del paese: nessuno ebbe compassione per la sua povera e stanca figura. Solo presso una famiglia umile e misera trovò ospitalità. Cenò, quindi, nell’umile casa dei contadini, O meglio, condivise la loro profonda miseria e la loro fame. Non c’era, infatti, da mangiare a sufficienza per le numerose bocche da sfamare, ed i bambini non si saziavano del poco che veniva dato loro come cena. La madre, allora, mestamente, metteva sul fuoco una pentola d’acqua, aggiungendo dei sassi ed invitando i figli a pazientare: alla fine anche quelli, cotti, si sarebbero potuti mangiare. I bambini attendevano, affamati, finché il sonno li vinceva, e la madre poteva gettar via i sassi di quel triste inganno. Ma quella sera, accingendosi a gettar va i sassi, si accorse, incredula, che questi si erano tramutati in profumate patate, una manna per la povera famiglia contadina. Svegliò, ebbra di gioia, i bambini ed il mendicante, che si era ritirato con discrezione, e servì le patate fumanti a tutti, che ne mangiarono con gusto, a sazietà. Il mendicante ringraziò e disse che ora poteva andare.

Ma il divino viandante non si ferma. È sempre in cammino, per saggiare il cuore degli uomini. Eccolo anche nel ricchissimo borgo di Piuro, in bassa Val Bregaglia. Qui un fiorente ceto di mercanti prosperava per i commerci con le Tre Leghe Grigie. Correva l’anno 1618, l’anno nefasto dello scoppio della Guerra dei Trent’Anni in Europa, che tanti dolori e lutti inflisse anche a Valtellina e Valchiavenna. Era la sera del 3 settembre. Il divino mendicante bussò inutilmente alla porta delle famiglie più ricche del paese: nessuno ebbe compassione per la sua povera e stanca figura. Solo presso una famiglia umile e misera trovò ospitalità. Cenò, quindi, nell’umile casa dei contadini, O meglio, condivise la loro profonda miseria e la loro fame. Non c’era, infatti, da mangiare a sufficienza per le numerose bocche da sfamare, ed i bambini non si saziavano del poco che veniva dato loro come cena. La madre, allora, mestamente, metteva sul fuoco una pentola d’acqua, aggiungendo dei sassi ed invitando i figli a pazientare: alla fine anche quelli, cotti, si sarebbero potuti mangiare. I bambini attendevano, affamati, finché il sonno li vinceva, e la madre poteva gettar via i sassi di quel triste inganno. Ma quella sera, accingendosi a gettar va i sassi, si accorse, incredula, che questi si erano tramutati in profumate patate, una manna per la povera famiglia contadina. Svegliò, ebbra di gioia, i bambini ed il mendicante, che si era ritirato con discrezione, e servì le patate fumanti a tutti, che ne mangiarono con gusto, a sazietà. Il mendicante ringraziò e disse che ora poteva andare.

Ma prima di lasciare la casa, pronunciò alcune frasi misteriose: quella notte, disse, si sarebbero uditi rumori violenti ed impressionanti, ma per nessun motivo gli abitanti della casa avrebbero dovuto affacciarsi alla finestra per guardare o, peggio ancora, uscire all’aperto. Poi scivolò via, nel cuore della notte, e, dopo non molto tempo, accadde proprio quel che egli aveva detto: un boato sordo ed immane scosse le mura della casa. Tutti balzarono in piedi, e la madre non resistette alla curiosità: non guardò dalla finestra, come le era stato raccomandato, ma almeno un’occhiata dal buco della serratura volle gettarla. Vide solo per pochi istanti la frana che si precipitava su Piuro: poi non vide più nulla, perse la vista.

Le case dei ricchi furono sepolte, ma la casa che aveva dato ospitalità al viandante rimase intatta. Una seconda versione della leggenda racconta che non fu la madre, ma il padre a non resistere alla curiosità: guardò alla finestra e rimase cieco.

Le case dei ricchi furono sepolte, ma la casa che aveva dato ospitalità al viandante rimase intatta. Una seconda versione della leggenda racconta che non fu la madre, ma il padre a non resistere alla curiosità: guardò alla finestra e rimase cieco.

Come spesso accade, la leggenda si insinua nelle pieghe della storia, e cerca la spiegazione profonda di una delle più celebri catasfrofi dell’età moderna, la frana che, staccatasi dal monte Conto, seppellì la ricca Piuro. Un evento che l’immaginario popolare si rifiuta di leggere solo in chiave naturale. Gli abitanti dei vicini paesi, infatti, subito ricordarono di un altro pellegrino (o forse lo stesso?), capitato a Piuro un anno prima. Era arrivato dai monti, sopra un giumento e, rivolto lo sguardo alle ricche dimore di Piuro, aveva esclamato: «Misero paese di Piuro che tanto ti vanti ed insuperbisci delle tue ricchezze e della tua beltà, fra poco tempo, andrai tutto sossopra e non s'udranno in te che dolorosi pianti e compassionevoli lamenti». Fu guardato con commiserazione e gli venne intimato di andarsene, perché non fosse di cattivo augurio. Ed allora risuonò la sua terribile profezia: «Voi mi scacciate con la forza e così villanamente che io sono costretto di andarmene; ma verrà tempo, e questo non è lontano, che voi ancora vorrete fuggire da Piuro e non vi sarà permesso»…

L‘immaginario popolare non poteva non rappresentarsi le anime dei ricchi abitanti di Piuro legate per sempre a quel luogo. Le prove? Un capitano, agli inizi del Settecento, vi giunse deciso ad intraprendere scavi per portare alla luce l'immenso tesoro che, si favoleggiava, fosse rimasto sepolto sotto la frana. Gli scavi cominciarono, ma una notte questi, mentre si accingeva a tornare alla locanda nella quale dimorava, si vide sbarrare la strada da un pauroso fantasma, che gli intimò di interromperli e di lasciare in pace i morti. Così fece e nessuno più, dopo di lui, osò profanare la terra della tragedia per cercare di portare alla luce le ricchezze sepolte. Anime senza pace, oro senza profitto, ricchezze senza godimento: tutto è ancora là.

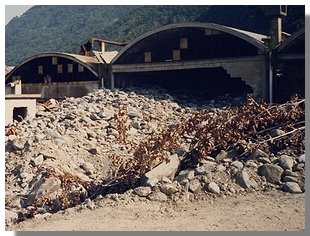

Tutte le cose tramontano. Ed anche il tempo nel quale l’occhio dell’uomo disegna il fantastico nella trama del reale è alle nostre spalle. Restano, oggi, cronaca e storia. E su questo tema è l’alluvione del 1987 a costituire un imprescindibile riferimento. Cronaca e storia raccontano che sabato 18 luglio 1987 si diffonde la notizia di un grosso smottamento a Tartano: alle 17,30 un'enorme massa di acqua, massi, alberi e fango precipita dalla valle del Castino sul condominio "La Quiete” (tutti salvi i suoi inquilini), all’ingresso di Tartano, si porta via la strada sottostante e si abbatte sull'albergo "La Gran Baita", uccidendo 19 persone (fra cui i due proprietari dell'albergo, 2 dei loro 4 figli e 15 ospiti, travolti al piano terra, mentre si salvano gli ospiti al piano superiore; una targa nel recinto della chiesa parrocchiale di San Barnaba a Tartano ricorda i loro nomi). Alcuni dei corpi non verranno più ritrovati. Al triste elenco delle vittime in Val Tartano vanno aggiunti due contadini, travolti da uno smottamento in Val di Lemma, uno dei due rami della Val Corta.

Tutte le cose tramontano. Ed anche il tempo nel quale l’occhio dell’uomo disegna il fantastico nella trama del reale è alle nostre spalle. Restano, oggi, cronaca e storia. E su questo tema è l’alluvione del 1987 a costituire un imprescindibile riferimento. Cronaca e storia raccontano che sabato 18 luglio 1987 si diffonde la notizia di un grosso smottamento a Tartano: alle 17,30 un'enorme massa di acqua, massi, alberi e fango precipita dalla valle del Castino sul condominio "La Quiete” (tutti salvi i suoi inquilini), all’ingresso di Tartano, si porta via la strada sottostante e si abbatte sull'albergo "La Gran Baita", uccidendo 19 persone (fra cui i due proprietari dell'albergo, 2 dei loro 4 figli e 15 ospiti, travolti al piano terra, mentre si salvano gli ospiti al piano superiore; una targa nel recinto della chiesa parrocchiale di San Barnaba a Tartano ricorda i loro nomi). Alcuni dei corpi non verranno più ritrovati. Al triste elenco delle vittime in Val Tartano vanno aggiunti due contadini, travolti da uno smottamento in Val di Lemma, uno dei due rami della Val Corta.

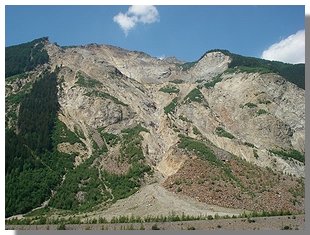

Sono le prime di una lista destinata a crescere: alla fine di luglio il bilancio salirà a 53 morti. Alle 7.23 del successivo martedì 28 luglio un fragore sordo, uno schiocco simile ad un colpo di frusta si sente da Sondalo fino a Bormio. Viene giù un intero pezzo di montagna, l’immane frana della Val Pola o del monte Zandila (nota anche, ma impropriamente, come frana del pizzo Coppetto). Vengono giù, in circa mezzo minuto, 40 milioni di metri cubi di materiale, che riempiono il fondovalle, si incastrano, in basso, nella strozzatura della valle seppellendo il ponte del Diavolo, risalgono il versante opposto cancellando quattro abitati, S. Antonio, Morignone, Piazza (per fortuna evacuati) ed Aquilone (che non viene distrutta direttamente dalla massa franosa, ma dall’immane spostamento d’aria). Nuove vittima si aggiungono al bilancio di quella maledetta estate: i 7 operai al lavoro per ripristinare la ss. 38 e 28 abitanti di Aquilone, che non è stata evacuata perché non si immaginava che l’eventuale frana potesse avere dimensioni così apocalittiche.

Nessuna punizione divina possiamo né vogliamo oggi immaginare. Solo la pietà resta, come filo conduttore che lega le generazioni di fronte allo sgomento per una natura che immobilizza i corpi degli uomini nella più atroce delle sepolture. Non, però, i loro spiriti.

TUTTE LE VITTIME DELL'ALLUVIONE DEL 1987

Persone decedute in Val Tartano ed in provincia di Sondrio

COGNOME E NOME |

DATA DI NASCITA |

RESIDENZA |

|

| Gusmeroli Marcellino | 17.10.37 |

Tartano (SO) |

deceduto |

| Fognini Ottavina | 25.08.44 |

Tartano (SO) |

disperso |

| Gusmeroli Marzia | 12.08.70 |

Tartano (SO) |

disperso |

| Gusmeroli Renata | 27.06.74 |

Tartano (SO) |

disperso |

| Fumerio Enrica. | 17.04.41 |

Giussano (MI) |

deceduto |

| Citterio Gabriele | 26.01.74 |

Giussano (MI) |

deceduto |

| Libera Anacleto | 17.12.18 |

Roma |

disperso |

| Gusmeroli Alessandra | 05.02.24 |

Roma |

disperso |

| Spinelli Marica. | 05.12.51 |

Briosco (MI) |

deceduto |

| Fontana Elisa | 27.02.30 |

Varese |

deceduto |

| Libera Nillo | 17.12.26 |

Colorina (SO) |

deceduto |

| Ferrario Cherubino | 07.06.10 |

Lurate (CO) |

deceduto |

| De Bastiani Romano | 04.08.36 |

S.G.Bellunese (BL) |

deceduto |

| Bolis Maria Alessandrina | 02.06.31 |

Lentate sul Seveso (MI) |

deceduto |

| Casati Alessandro | 02.05.75 |

Lentate sul Seveso (MI) |

deceduto |

| Romanò Pio | 27.07.42 |

Novedrate (CO) |

disperso |

| Bianchini Armida | 09.03.24 |

Varese |

disperso |

| De Nardi Antonio | 05.09.40 |

Vittorio Veneto (TV) |

disperso |

| Strappazzon Lino | 16.08.48 |

Seren del Grappa (BL) |

disperso |

| Toccalli Virginio | 27.05.49 |

Albosaggia (SO) |

disperso |

| Bancora Ausano | 01.02.24 |

Guansate (CO) |

disperso |

| Gianoli Fabio | 08.07.31 | Albosaggia (SO) | deceduto |

| Non identificato | deceduto | ||

| Crapella Diego | 25.10.21 |

Caiolo (SO) |

deceduto |

Persone decedute a causa della frana di Val Pola

| Bonetti Raffaella Bonetti Marco Bonetti Lorenzo |

26.11.66 |

Aquilone (SO) |

deceduto |

| Schins Roland | 08.11.51 |

Belgio |

deceduto |

| Bonetti Annacristina | 05.12.51 |

Belgio |

deceduto |

| Schins Bruno | 15.12.83 |

Belgio |

disperso |

| Schins Roberto | 03.06.82 |

Belgio |

disperso |

| Sambrizzi Alma | 27.02.54 |

Aquilone (SO) |

deceduto |

| Bonetti Flavio G. | 05.08.74 |

Aquilone (SO) |

disperso |

| Bonetti Stefano A. | 17.04.76 |

Aquilone (SO) |

disperso |

| Bonetti Tiziana | 06.12.83 |

Aquilone (SO) |

disperso |

| Colturi Daniela Silvana | 24.09.53 |

Aquilone (SO) |

disperso |

| Bonetti Luca | 19.01.80 |

Aquilone (SO) |

disperso |

| Bonetti Silvia | 05.03.83 |

Aquilone (SO) |

disperso |

| Bonetti Laura | 06.12.85 |

Aquilone (SO) |

disperso |

| Confortola Bernardino | 05.05.28 |

Aquilone (SO) |

disperso |

| Bonetti Rita | 17.02.34 |

Aquilone (SO) |

deceduto |

Giordani Pia. |

10.06.31 |

Aquilone (SO) |

deceduto |

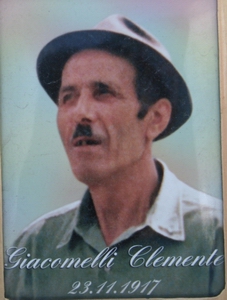

Giacomelli Clemente |

23.11.17 |

S.Martino (SO) |

disperso |

Giacomelli Attilio |

18.12.25 |

S.Martino (SO) |

disperso |

Trotalli Umberto |

14.09.31 |

Morignone (SO) |

deceduto |

Piccagnoni Bruno |

11.01.39 |

Aquilone (SO |

disperso |

Operai deceduti a causa della frana di Val Pola

| Lumina iuseppe | 28.06.49 |

Cepina (SO) |

disperso |

Marazzi Rino |

15.08.35 |

Bormio (SO) |

disperso |

Facen Guido |

10.09.39 |

Tovo S.Agata (SO) |

disperso |

Parravicini Lorenzo |

04.06.63 |

Lovero (SO) |

disperso |

Giacomelli Lorenzo |

03.08.57 |

Bormio (SO) |

disperso |

De Monti Norberto |

08.01.56 |

Piazza (SO) |

disperso |

Compagnoni Umberto |

02.10.60 |

Valfurva (SO) |

disperso |

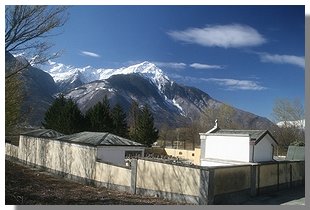

San Bartolomeo di Castelaz è l'unica contrada che si è salvata dall'immane frana della Val Pola, che è scesa proprio di fronte ad essa, sul versante opposto, per poi risalire lo sperone del piccolo nucleo. Le sue case, però, non sono state raggiunte, perché prima di guadagnarne la sommità il corpom della frana si è diviso in due tronconi, risparmiandole. A San Bartolomeo si trova un'antichissima chiesetta, edificata anteriormente al secolo XIV (gli affreschi più antichi risalgono al 1393). Dopo la tragedia del luglio 1987 è diventata una sorta di santuario della memoria, al quale salire per guardare, ricordare, meditare. Due pannelli riportano altrettante poesie tratte dai volumi che don Remo Bracchi, illustre dialettologo e cantore dei valori più profondi della terra di Valdisotto, ha dedicato a questi eventi.

Eccole, nel testo dialettale e nella traduzione italiana.

San Bortulamè

San Bortulamè

Emó, per breciàr i téi pè,

emó 'n vegnerà sul tè sas,

a st'òasi de vèrt, o San Bortulamè,

del font de 'n desèrt senza fin,

in cèrca de cara presénza che tas.

Ti, l'ùnik camini che 'l me vanza

de tuta la tèra perduda...

Oh, làga che 'n pòstia li nòsa speranza,

che 'ntant an te rèstia virgìn

e 'n tìria 'n pò 'l flè, prima d'ir cu la muda.

De tuta li nòsa fraziòn,

per sècul i pa i è vègní

chilò, vèrz al nin de la soa riligiòn,

per viver a l'òmbra di sant,

che sèmpre i crescèsa i sei picen iscí.

De tùta li val l'à ciamà

per sècul sta nòsa campana,

per fam una sòla famiglia che va,

guidàda vèrz l'title de quel cant,

del pòst de l'esilio ala pàtria lontàna.

San Bartolomeo

San Bartolomeo

Di nuovo, per abbracciarci ai tuoi piedi,

di nuovotorneremo sopra la tua altura,

o San Bartolomeo, a qust'oasi di verde,

dal fondo di un deserto sconfinato, nel quale vaghiamo

cercando le care presenze che non rispondono più.

E' questo l'unico angolo che ci rimane intatto

dell'intera nostra terra perduta.

Oh, lascia che deponiamo sul tuo altare

le nostre speranze stanche,

che riposiamo un attimo accanto a te, mentre riprendiamo

il respiro, prima di essere sospinti sul cammino dell'esilio.

Da tutte le nostre frazioni,

i nostri padri sono saliti per secoli quassù, al nido caldo della loro religione,

per vivere all'ombra dei santi, e chiedere loro di far crescere

i propri piccoli, fin nel più lontano futuro, allo stesso modo.

Questa nostra campana ci ha chiamati

a raccolta per secoli da tutte le valli,

per fare di noi una sola famiglia in cammino,

guidata da quel suono,

dalla terra profonda del dolore verso la patria lontana.

Bruno (la poesia è dedicata a Bruno Piccagnoni, che, la mattina della tragedia, poco prima che la frana scendesse fu visto salire con il fuoristrada sulla via di Foliano, che sale dopo S. Bartolomeo; si presume che la frana, risalendo dal fondovalle, l'abbia investito; scomparve a 48 anni, lasciando la moglie Belotti Franca ed i figli Claudio e Lorena).

Cus' él che quél dí 'l te ciamàa,

che t'aes tànta smània de ir?

I t'à vedú su per i pra

un àmen avànt de sparìr.

Apéna per nò 'l ghé 'n morir,

apéna per nó che no 'n sa.

I spéita quél dì de vegnìr

incóntra tüc quénc i nös pa.

Incòntra i vegnìa. T'àes capí,

e no te volés che i speitésa

tròp témp su la pòrta del dì.

Te vàes su per l'èrba segùr,

al témp che i téi mòrt i rivésa.

E tut l'é stac' céir, pö tut skur.

Bruno

Bruno

Che cosa è stato quel giorno a chiamarti,

che tu avevi tanta voglia di andare?

Ti hanno avvistato sui prati,

un attimo solo, prima che sparissi.

Per noi soltanto esiste un morire,

per noi che non conosciamo.

Tutti i nostri padri desiderano quel giorno

per venire ad accoglierci.

Essi ti scendevano incontro. Tu avevi compreso

e non volevi che attendessero troppo a lungo

lassù, sulle soglie del giorno.

Salivi sicuro il sentiero d'erba,

il tempo sufficiente perché giungessero i tuoi morti.

E tutto fu luminoso. Poi tutto fu buio.

Per visitare questi luoghi della memoria basta seguire, magari in bike, il vecchio tracciato della ss. 38, oggi sostituito dalla nuova strada in galleria; un cartello indica lo svincolo che porta alla chiesetta.

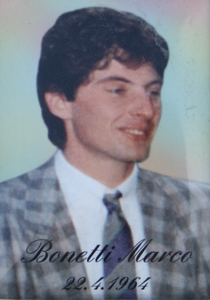

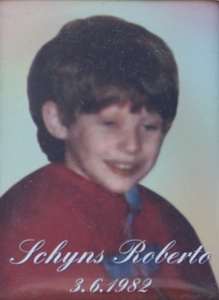

LE IMMAGINI DELLE VITTIME DELLA FRANA DELLA VAL POLA

All'uscita meridionale da Cepina, sul margine della vecchia pista bassa, quasi al cospetto dell'immane ferita che non si vuol chiudere sul versante montano un tempo occupato dalla Val Pola, è stato eretto un tempietto in memoria di quanti, abitanti di S. Antonio Morignone ed Aquilone ed operai, sono morti travolti dalla frana del 29 luglio 1987. Speriamo di non offendere la sensibilità di nessuno riportandone le immagini, che ancora ci guardano dal masso sul quale sono state poste a loro ricordo. Ciascuno indovinerà ciò che questi sguardi vogliono ancora dire.

Alma Sambrizzi |

Anna Bonetti |

Attilio Giacomelli |

Bruno Piccagnoni |

Bruno Schyns |

Clemente Giacomelli |

Dino Confortola |

Flavio Bonetti |

Giuseppe Lumina |

Guido Facen |

Lorenzino Giacomelli |

Lorenzo Bonetti Lorenzo Bonetti |

Lorenzo Parravicini |

Marco Bonetti |

Norberto De Monti |

Pia Giordani |

Raffaella Bonetti |

Rino Merazzi |

Rita Bonetti |

Roberto Schyns |

Roberto Trotalli |

Roland Schyns |

Stefano Bonetti |

Tiziana Bonetti |

Umberto Compagnoni |

Copyright © 2003 - 2024 Massimo Dei Cas La riproduzione della pagina o di sue parti è consentita previa indicazione della fonte e dell'autore (Massimo Dei Cas, www.paesidivaltellina.it)

Escursioni e camminate (consigli ed indicazioni; I miei canali su YouTube: paesi e campane, rifugi e vette, passi e poesie, poesie, musica) |

|||||||

Storia, tradizioni e leggende |

|||||||

Immagini, suoni e parole |

|||||||

Copyright © 2003 - 2024 Massimo Dei Cas Designed by David Kohout